Neuerscheinung:

Die in dem Band „Das Land der Kindheit“ gesammelten – und in der Edition Eigenfarben erschienenen – Geschichten erzählen vom Aufwachsen im damals noch ländlich geprägten Dornbirn der 1960er- und 1970er-Jahre.

Es sind Geschichten von großen Freiheiten für Kinder, vom Herumziehen in der Natur ebenso wie davon, die (Erwachsenen-) Welt um sich herum verstehen zu wollen.

Die Erinnerungen stecken aber nicht nur in groben Zügen das Land der Kindheit ab, es sind auch Geschichten vom Ankommen von Erwachsenen, die in einem anderen Land aufbrachen, mit dem Wunsch, in Vorarlberg Fuß zu fassen – und somit auch Geschichten über das immer schwierige Unterfangen, fern der Heimat neu zu beginnen.

Lagernd in der Buchhandlung Schubert, St.Pölten, sowie in der Buchhandlung Rapunzel in Dornbirn. Bestellbar nur via meine Mailadresse:

Das gemeinsam mit Christine Glaser-Ipsmiller und Josef Reichmayr herausgegebene Buch „Inspiration Lernwerkstatt“. Zwei Modelle für lebendiges und gemeinsames Lernen“ (ISBN 978-3-643-51148-5) ist gerade im LIT Verlag erschienen. Bestellbar direkt beim Verlag unter

https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-51148-5

oder über meine Mailadresse: info@rainer-wisiak.at Lagernd in der Buchhandlung Schubert in St. Pölten sowie im Büro der „Lernwerkstatt im Wasserschloss“ in Pottenbrunn erhältlich.

Zu diesem Buch:

„Vorzeigemodelle für eine neue Lernkultur gibt es überall – aber wenn sie nicht gezeigt und öffentlich gemacht werden, bleiben sie wie Samenkörner in einem Heuhaufen versteckt. Es wird langsam Zeit, dass wir diesen Modellen mehr Aufmerksamkeit schenken und sie bekannter machen“, schreibt Gerald Hüther in seinem Beitrag über „Schulen der Zukunft“.

Diesem Anliegen wollen die Herausgebenden des vorliegenden Buches entgegenkommen und portraitieren die „Lernwerkstatt im Wasserschloss“ sowie die „Integrative Lernwerkstatt Brigittenau“, zwei Lernorte, deren Entstehungsgeschichten wie Organisationsstrukturen kaum unterschiedlicher sein könnten – Ersteres ein privat organisiertes Schulprojekt in ländlicher Umgebung, Letzteres eine öffentliche Schule in der Großstadt.

Was beide Projekte aber über alle Unterschiede hinweg miteinander verbindet, ist der gelebte „Alltag“: Einer „Defizit-Kultur“ und rigiden 50-Minuten-Einheiten eine Absage erteilend, rücken in diesen beiden Lernorten die Selbsttätigkeit, die persönlichen Potenziale und die Interessen der Kinder sowie ein demokratisches Miteinander und gelebte Inklusion in den Vordergrund.

Mögen die Portraits der beiden Lernwerkstätten sowie die zahlreichen Hinweise auf ähnliche Projekte in diesem Band im Sinne des Titels des Buches all jene inspirieren, die mit Kindern neue pädagogische Wege gehen möchten.

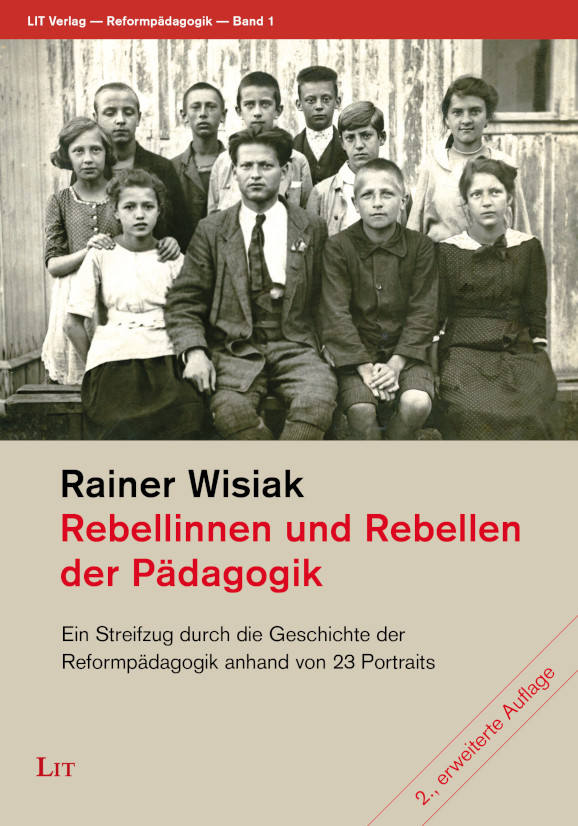

Die zweite und erweiterte Auflage von „Rebellinnen und Rebellen der Pädagogik“. Ein Streifzug durch die Geschichte der Reformpädagogik anhand von 23 Portraits“ (ISBN 978-3-643-51115-7) ist 2022 im LIT Verlag erschienen. Bestellbar direkt beim Verlag unter

https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-51115-7

bei allen Buchhandlungen (lagernd in der Thalia-Filiale Mariahilferstraße in Wien sowie in der Buchhandlung Herder in der Wollzeile in Wien) oder über meine Mailadresse: info@rainer-wisiak.at

Das Buch portraitiert – eingebettet in den jeweils geschichtlichen Kontext – 23 Pädagoginnen und Pädagogen, die wesentliche Impulse in die reformpädagogische Bewegung hineingetragen haben. Viele von ihnen sind – obwohl sie innovative Projekte ins Leben gerufen haben – bis heute kaum bekannt, da sich ihre Spur oft im Exil, im Gefängnis oder im Konzentrationslager verloren hat. Zum Einlesen in die Thematik finden sich im Folgenden vier Portraits nahezu unbekannter österreichischer Reformpädagoginnen und Reformpädagogen:

Fast vergessen ist heute die Tatsache, dass nach dem Ersten Weltkrieg, nur wenige Monate nachdem die Kaiserfamilie Schloss Schönbrunn verlassen musste, dort große Teile des Schlosses in ein Kinderheim umgewandelt wurden. Ein Heim, in dem erstmals Formen der Kinderselbstverwaltung zur Wirkung kamen, in dem die Erzieher den Kindern Begleiter waren und Erziehung zu Selbstständigkeit und Mündigkeit nicht nur ein Lippenbekenntnis war.

Untrennbar ist dieses Projekt bis heute mit dem Namen Otto Felix Kanitz verbunden, jenem Pädagogen, der dieses „Experiment“ wesentlich mitgestaltete und dort bis 1924 auch die „Schönbrunner Erzieherschule“ leitete, deren revolutionäre Grundsätze die österreichische Reformpädagogik der Zwischenkriegszeit sehr prägten. Im folgenden Artikel soll Kanitz´ Lebensweg skizziert werden, der neben seiner pädagogischen Arbeit auch politisch aktiv war, 1932 Bundesratsabgeordneter wurde und 1934 nach Brünn ins Exil ging, nach seiner Rückkehr nach Wien 1938 aber von der Gestapo verhaftet und ins KZ Buchenwald deportiert wurde.

Freunde und Mitarbeiter von Otto Felix Kanitz beschreiben diesen, dass er von übersprudelnder Lebhaftigkeit und blitzschnellen Reaktionen war. Bezüglich persönlicher Angelegenheiten sei er aber sehr verschlossen gewesen und habe nur sehr wenig von sich selbst erzählt. Beschäftigt man sich mit Kanitz´ Kindheit und Jugend, so verwundert dies nicht. Als Kind (lateinische Wörter waren ihm als Ministrant bekannt) soll er einmal gesagt haben: „Ich bin Otto, aber nicht felix (glücklich).“ Es ist eine Kindheit voller Brüche.

Otto Felix Kanitz wird als drittes von vier Kindern in ein jüdisch-bildungsbürgerliches Elternhaus hineingeboren. Als er fünf Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Die Söhne werden dem Vater Alfred Kanitz, die einzige Tochter der Mutter Sidonie Kanitz zugesprochen. Wenig später konvertiert Alfred Kanitz zum katholischen Glauben, heiratet die um 22 Jahre jüngere katholische Adolfine Sartorius. Auch die Söhne werden getauft und, da der Vater geschäftlich viel (bis nach Indien) reist, in einem streng katholischen Waisen(!)haus untergebracht. Dort lebten die Brüder nach Klassenzügen getrennt, sahen einander kaum und konnten sich daher auch nicht gegenseitig stützen und trösten. Seiner Frau hat Otto Felix Kanitz später einmal erzählt, wie bitter er als Kind Liebe und Nestwärme vermisst hat.

Vieles in Kanitz´ späteren Ansichten, in seinen Einstellungen gegenüber der Kirche, Symbolen und Ritualen (obwohl später Sozialist, lehnte er Verspottung der Religion und „billige“ Freidenkerei ab), seine innere Unruhe oder seine Beziehung zu anderen Menschen basieren wohl auf den Erfahrungen, die er im Waisenhaus gemacht hat. Nach der Schule (der Vater war inzwischen verstorben) zog er zu Mutter und Schwester, begann zunächst eine Installateurlehre, wechselte aber noch im selben Jahr in eine Handelslehre über, die er 1911 als Handlungsgehilfe beendete. Während dieser Zeit schloss er sich schon der Jugendorganisation des Zentralvereins der kaufmännischen Angestellten an, die gegen die Lehrlingsausbeutung und für den Tagesunterricht der Lehrlinge kämpfte, engagierte sich als Wahlkämpfer für den Sozialisten Max Winter und wurde zu Beginn des Ersten Weltkrieges bei den „Kinderfreunden“ tätig, die damals noch mehr eine Fürsorge- denn eine politische Organisation war.

Hermine Weinreb

Mit zunehmender Dauer des Ersten Weltkrieges stieg die Not der Bevölkerung, vor allem in Städten wie Wien. Unaufhörlich kamen Züge mit Verwundeten an. Im Parlamentsgebäude wurde ein Spital eingerichtet, selbst das Künstlerhaus und die Sezession waren Rote-Kreuz-Spitäler, Schulen wurden im Winter zu „Kinderwärmestuben“. Lebensmittel wurden immer knapper und weil viele Mütter (auch aufgrund der fehlenden Väter) deshalb tagsüber oft 10 Stunden und mehr arbeiten mussten, waren viele Kinder in den völlig überfüllten Elendsquartieren oft sich selbst überlassen. Vor allem private Vereine wie das „Settlement“ oder der „Pestalozzi-Verein“ versuchten, die größte Not zu lindern. Oder Privatpersonen wie Eugenie Schwarzwald, die galizische Flüchtlingskinder in ihre Schule aufnahm, nur, um sie wenigstens für Stunden aus ihren elenden Barackenlagern zu befreien.

Eine andere dieser engagierten Frauen war Hermine Weinreb. Sie leitete bei den Kinderfreunden die Gruppe Alsergrund und mietete vom Wirt des Hotels auf dem Schafberg 1915 eine Wiese, dazu eine gedeckte Veranda und eine Küche, um den täglich 70 Kindern, die mit der Straßenbahn von Wien kamen, warme Mahlzeiten und ein Spiel im Freien zu ermöglichen. Der Erfolg war so groß, dass 1916 mit Hilfe des Militärs eine Militärbaracke aufgestellt und so eine dauerhafte Tageserholungsstätte entstehen konnte. Der Erfolg bedeutete aber auch, dass in diesem Jahr schon 120 Kinder kamen. Hermine Weinreb war mit der Reformpädagogik ihrer Zeit gut vertraut, sie kannte die Freie Schulgemeinde Wynekens und andere Landerziehungsheime in Deutschland, wusste auch von William Reuben Georges Kinderrepublik in Amerika. So wagte sie das Experiment, aus den Reihen der 120 Kinder 12 Vertrauensleute wählen zu lassen – der Beginn der Kinderselbstverwaltung. In der Zeitschrift „Kinderland“ schrieb sie:

„Den Führern war eine ziemlich weitgehende Verantwortung für ihre Gruppenkinder auferlegt. Dementsprechend besaßen sie auch Rechte, von denen das am meisten geschätzte das der Teilnahme an den Besprechungen … war, die allwöchentlich einmal unter der Leitung einer Aufsichtsperson abgehalten wurden. In diesen Besprechungen wurden alle wichtigen Vorkommnisse der Woche erörtert, die notwendigen Verfügungen beraten und durch Mehrheit beschlossen. … Die allwöchentliche gleichfalls einmal stattfindende Vollversammlung war der Erledigung von Personenfragen vorbehalten und der Rechtssprechung in Fällen, in denen ein Kind durch sein Betragen einzelne seiner Kameraden oder die Gesamtheit geschädigt hatte. Die günstige Wirkung dieser demokratischen Verfassung wurde bald von allen Aufsichtspersonen erkannt und anerkannt. … Vor allem – und das scheint mir das Wertvollste – wurde der innere Gegensatz fortgeräumt, der immer zwischen denen besteht, die befehlen dürfen und denen, die gehorchen müssen.“

Im Mai 1916 wird Kanitz zum „Landsturmdienst mit der Waffe“ einberufen, kann aber in Wien bleiben. Das ermöglicht ihm, nebenbei in einem Hort der Kinderfreunde – jenem von Hermine Weinreb – zu helfen. Diese muss schon damals beschlossen haben, jenen jungen begabten Mann, der mit Kindern so schnell Freund wird, in die Verwirklichung ihrer Pläne miteinzubeziehen. Es ist der Beginn einer tiefen Freundschaft und Arbeitsbeziehung. Sie wird zu einem von Kanitz´ MentorInnen, nennt ihn „ihren geistigen Sohn“, er wird ihr sein erstes Buch widmen: „Dem Andenken meiner Lehrerin und Freundin, Hermine Weinreb, in unauslöschlicher Dankbarkeit.“ 1918 legte Kanitz als Externist die Maturaprüfung ab, wurde pädagogischer Referent bei den Kinderfreunden und begann sein Studium der Philosophie und Pädagogik.

Im Sommer 1919 erhielt er die Möglichkeit, die erste Massen-Ferienkolonie in einem aufgelassenen Waldviertler Flüchtlingslager in Gmünd zu leiten. 1400 Mädchen und Burschen sollten dort in zwei Turnussen zu je 700 Erholung finden. Eine große Aufgabe für den damals 25jährigen Kanitz und seine 23 Mitarbeiter, die fast alle jünger waren als er. Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – gelang das Experiment. Auch deshalb, weil er hier zum ersten Mal Hermine Weinrebs erfolgreiches Konzept der Kinderselbstverwaltung umsetzte.

Kinder im Kaiserschloss

Nachdem die Kaiserfamilie Schloss Schönbrunn verlassen hatte, um – mit einem Zwischenstopp im Schloss Eckartsau im Marchfeld – unter britischem Militärschutz in ihr Exil in die Schweiz zu reisen, gab es für die Nutzung des Schlosses naturgemäß viele Anfragen: vom Invalidenverband bis hin zum ehemaligen Bürgermeister Weiskirchner, der auch eine Wohnung darin bekommen wollte. Max Winter, inzwischen Vizebürgermeister von Wien, stellte im Stadtrat den Antrag, den Kavaliers- und den Valerietrakt für ein Kinderfreunde-Heim für 350 Kinder (die meisten davon Kriegswaise) nutzen zu können. Dies wurde zwar nicht in vollem Umfang gewährt, doch wurden den Kinderfreunden am 17. August 1919 84 (!) Räume zugesprochen, wenn diese innerhalb von 48 Stunden (!) bezogen würden.

In einer Blitzaktion wurden von der Hauptanstalt für Sachdemobilisierung im Arsenal 181 Mannschaftsbetten, 479 Strohsäcke, 551 Strohkopfpolster, 1140 Leintücher und 735 Bettdecken aus ehemaligen Militärbeständen entliehen. Und die Kinder? Am 18. August fuhr Otto Felix Kanitz mit annähernd hundert Mädchen und Buben aus der Kinderrepublik in Gmünd mit der Eisenbahn nach Wien und zog mit ihnen in den ehemaligen Palast des Kaisers ein. Leiter des Kinderheims für Drei- bis Vierzehnjährige wurde der junge Lehrer Anton Tesarek, der gerade voll mit Revolutionsideen aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war. Eine Eintragung in seinem Tagebuch aus dieser Zeit lautet: „Wir wollen eine Kinderrepublik bauen, wir wollen den neuen Menschen heranbilden … “

Die Schönbrunner Erzieherschule

Dies verlangte in einer Zeit, in der die Prügelstrafe noch üblich war, auch eine neue Generation von Erziehern, welche die bis dahin vorherrschende Untertanenerziehung und den damals gebräuchlichen Kasernenhofton endgültig überwinden wollte. Von welcher Form der Erziehung man sich abwenden und welcher man sich zuwenden wollte, beschrieb Otto Felix Kanitz in einem Aufsatz von 1921:

„Uns allen ist klar, dass die neue Erziehung nicht neue Elemente in die Seele des Kindes zu bringen vermag. Der Erzieher kann nur die in dem Kinde schlummernden Anlagen entweder entfalten oder sie an der Entfaltung hindern. … So können wir den Drang nach Erkenntnis entweder entfalten, indem wir dem Kinde Anschauungen geben, es zum Experimentieren bringen, seine Fragen richtig beantworten, kurz, es logisch denken lehren und selbsttätig arbeiten lassen, oder aber man kann, wenn man diese Methode nicht für richtig findet, durch feste, dogmatische Lehren den Erkenntnisdrang hemmen und an seine Stelle den Glauben setzen. … Wir können den Drang nach Freiheit, den Drang also, ohne äußeren Zwang seinen Lebensweg zu gehen, entfalten, indem wir den selbsttätigen Willen des Kindes schulen, … es selber Gesetze finden lassen, nach denen es unter seinesgleichen leben kann, oder wir können es für richtig finden, von allem Anfang an Gehorsam zu fordern und an Stelle des `Ich will´ das starre `Ich muss´ setzen. …

Es finden sich nur folgende Alternativen: Entweder ich entwickle das klare Denken, oder ich hemme seine Bildung, entweder ich entfalte den Trieb nach Freiheit, oder ich dränge ihn zurück, entweder ich entwickle stark das soziale Gefühl im Menschen, oder ich erdrücke es unter formalen Phrasen – ein Drittes gibt es nicht.“

Um jene Gruppe von ErzieherInnen heranbilden zu können, welche die Kinder in einem antiautoritären Erziehungsstil zu selbstständigen und mündigen Menschen erziehen konnten, wurde im Schloss schon im Oktober 1919 die „Schönbrunner Erzieherschule“ eröffnet, deren Leitung Otto Felix Kanitz übernahm. Für den Unterricht an dieser Schule konnte eine Reihe hervorragender Persönlichkeiten gewonnen werden: so unterrichtete beispielsweise Max Adler dort Soziologie, seine Frau Jenny Adler Gesundheitslehre, Wilhelm Jerusalem Erziehungslehre, Alfred Adler Psychologie, Kanitz selbst übernahm das Fach „Lebenskunde“. Ellinor Tordis lehrte Ausdruckstanz, im Musikunterricht half oft der Schönberg-Schüler und spätere Pianist von Weltruf Rudolf Serkin aus. Für Jahre wurde die „Schönbrunner Schule“ zu einem wichtigen Forum neuer Erziehungsideen, zog Pädagogen, Pazifisten und Künstler an wie beispielsweise die Schriftstellerin Karin Michaelis, die eine Zeit lang im Schloss wohnte. In der „Schönbrunner Schule“ wurde diskutiert, begründet und theoretisch fundiert, was in Gmünd und im Kinderheim Schönbrunn praktisch erprobt wurde. Man war vernetzt mit anderen Persönlichkeiten wie Eugenie Schwarzwald, Maria Montessori oder Siegfried Bernfeld und trug mit zu jenem Klima bei, dass Wien in jenen Jahren vom Schweizer Pädagogen und Begründer der „New Education Fellowship“ Adolphe Ferrière als „Hauptstadt des Kindes“ bezeichnet wurde.

Zusammenleben in Schönbrunn

Die ersten Jahrgänge der Schönbrunner Erzieherschule wurden im Internatsbetrieb geführt. Gemeinschaftserziehung und Selbstverwaltung waren wichtige Säulen. 14tägig gab es Vollversammlungen, wöchentlich am Samstag die gemeinsam gestalteten Abendfeiern aller Schüler, die vielen von ihnen als „stets gehaltvoll“ in Erinnerung geblieben sind. Es gab einen Chor aller Schüler, die meisten spielten Instrumente, es wurden Vortragende eingeladen. Was Schülern und Schülerinnen wie auch Unterrichtenden wichtig war, konnte in der „Schönbrunner Schlosszeitung“ veröffentlicht werden.

Noten gab es keine. Alfred Adler ermutigte die Schüler mit Diskussionsrunden (was damals ein Novum war) dazu, einander auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Was dann auch zu Unterrichtssituationen führen konnte, wie sie die ehemalige Schülerin Franziska Eckstein-Schreiner schildert:

„Als der Mathematiklehrer einmal nicht kam, sollte Herr Jalkotzy ihn vertreten. Er rief eine Schülerin zur Tafel. Das entsprach nicht dem Unterrichtsstil, den wir gewohnt waren; wir empfanden es als beschämend, dass eine Mitschülerin an der Tafel sozusagen beweisen sollte, was sie könne. Hilde Zechmeister stand auf, um dagegen zu protestieren, bald stand die ganze Klasse – Fünfzehnjährige – und Jalkotzy konnte nicht fortfahren.“

Die Jahre der Schönbrunner Schule fielen in die Zeit der großen Geldentwertung. Der Internatsbetrieb war bald nicht mehr finanzierbar, der vierte Jahrgang konnte nur noch als einjähriger Abendkurs durchgeführt werden. 1924 musste die Schönbrunner Erzieherschule ihre Türen schließen. 125 Schülerinnen und Schüler hatten sie bis dahin besucht. Gab die Schule den Reformbestrebungen im Bildungswesen enormen Auftrieb, so wirkte es sich für die Absolventen vielfach nachteilig aus, dass die Schule kein Öffentlichkeitsrecht hatte und für andere Institutionen als die Kinderfreunde entsprechende staatliche Prüfungen nachgeholt werden mussten.

Kanitz´ schriftliches Werk

1922 schloss Kanitz sein Studium mit der Doktorarbeit „Familienerziehung, Staatserziehung, Gesellschaftserziehung“ ab, in welcher er auf die Mängel der damaligen familiären und staatlichen Erziehung hinwies und jenen ein alternatives Grundmodell gegenüberstellte. Theorie und Praxis gingen bei Kanitz immer Hand in Hand. So auch in seinem ersten Buch „Das proletarische Kind in der bürgerlichen Gesellschaft“ (1925), in welchem er die Lage und Stellung proletarischer Kinder im Wirtschaftsleben, in der Familie und im Rechtsleben sowie das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen untersuchte. An den Anfang seines Buches „Kämpfer der Zukunft“ (1929) stellte er zehn Grundsätze einer neuen und sozialistischen Erziehung und begründete diese dann im Folgenden ausführlich. Von 1921 bis zu deren Verbot 1934 war er leitender Redakteur der Zeitschrift „Sozialistische Erziehung“, in welcher viele seiner Artikel erschienen.

Nach der Schließung der Schönbrunner Erzieherschule traten bei Kanitz zunehmend politische und organisatorische Aufgaben in den Vordergrund. Er wurde Obmann der Wiener Sozialdemokratischen Arbeiterjugend, 1930 deren Bundesobmann. 1929 organisierte er das große Internationale Jugendtreffen in Wien mit über 50.000 Teilnehmern aus Europa und Palästina. Von 1932 bis 1934 war er Bundesratsabgeordneter.

Exil und Rückkehr

Die Februarkämpfe 1934 und die darauffolgende Errichtung des Ständestaates veranlassten ihn zur Flucht nach Brünn. Seine Frau und die gemeinsame Tochter Ilse blieben in Wien zurück. Es kam zum Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und zur Beschlagnahmung aller Kinderhorte und Einrichtungen der Kinderfreunde – somit auch zur Schließung des Kinderheimes in Schönbrunn.

In Brünn wird Kanitz von Heimweh und Depressionen geplagt. Ein Gedicht aus dieser Zeit hält gut fest, wie er seine Emigration empfand:

Ohne Titel

Ich bin nichts weiter als ein Emigrant

Fremd in der Fremde ohne Vaterland.

Die Sonne strahlt auch hier in hellstem Licht

Die Sonne meiner Heimat ist es nicht.

Auch hier sind Wälder, grün und braun und dicht

Die Wälder meiner Heimat sind es nicht.

Ich höre manches Wort der Liebe, das man spricht

Die Worte meiner Heimat sind es nicht.

Ich habe Luft und Freiheit, Salz und Brot

Ich bin lebendig und bin trotzdem – tot.

Vom Exil aus richtete er ein Bittgesuch an den Polizeipräsidenten von Wien: Man möge ihn nach Wien zurückkehren lassen, er verspreche, sich jeder politischen Tätigkeit zu enthalten. Bis zur letzten Stunde hoffte er, „die politische Wirklichkeit unter Hitler völlig verkennend“ (so Henriette Kotlan-Werner), man würde ihn in Freiheit lassen. Zurückgekehrt nach Wien, wird er im November 1938 von der Gestapo verhaftet und ins KZ Buchenwald deportiert, wo er am 29. März 1940 ermordet wurde.

Erst seit einigen Jahren findet sich auf der Außenmauer des Parlamentsgebäudes in Wien eine Gedenktafel mit der Inschrift: „Otto Felix Kanitz – ermordet im KZ Buchenwald wegen seiner Gesinnung und seiner Abstammung“

Die Zusammenstellung der Fotos erfolgte mit freundlicher Unterstützung von Prof. Heinz Weiss, Wien. Vielen Dank!

Die angeführten Bücher sind leider nur noch über Antiquariate erhältlich. Das Buch „Das Rote Schönbrunn“ ist für € 16,50 plus € 4,50 Versandspesen unter heinzweiss13@gmail.com erhältlich.

Sämtliche Zitate sind entnommen aus:

Kotlan-Werner, Henriette: Otto Felix Kanitz und der Schönbrunner Kreis, Europaverlag

Dobesberger, Bernd / Raiby, Tove (Hrsg.): Vom Risiko heute jung zu sein. Otto Felix Kanitz zur Erinnerung, Verlag Arbeit und Gesellschaft

Weiss, Heinz: Das Rote Schönbrunn, Echomedia Verlag

Kanitz, Otto Felix: Das proletarische Kind in der bürgerlichen Gesellschaft, Fischer Taschenbuch Verlag

„Es gibt drei Arten, auf seine Jugend zu reagieren: entweder man vergisst sie oder man läßt es der neuen Generation ebenso schlecht gehen … oder aber man sucht der neuen Jugend alles zu ersparen, was man selbst erlitten hat.“ Eugenie Schwarzwald (1872-1940), von welcher das obige Zitat stammt, hat sich mit der Gründung ihrer „Schwarzwald´schen Schulanstalten“ zeitlebens für Letzteres entschieden. „Ich wollte eine Schule, die ich mit gewünscht hätte, wenigstens anderen verschaffen“, meinte sie an anderer Stelle.

Neben der Leitung ihrer Schulen und der Planung von „Gemeinschaftsküchen“ während des Ersten Weltkrieges war sie maßgeblich an der Aktion „Wiener Kinder aufs Land!“ beteiligt. Sie organisierte „Kriegspatenschaften“, „Kriegshorte für junge Mädchen“ und eine „Heimstätte für kleine Kinder von Kriegsgefallenen“.

Zwei ihrer Zeitgenossen wie auch Freunde, Alfred Polgar und Egon Friedell, meinten einmal ironischerweise: „Ist es nicht ergreifend, was für einen Aktionsradius diese bewundernswerte Frau hat? Nur in Österreich ist es möglich, dass ein Mensch von solcher Begabung und Tatkraft nicht schon längst Bundespräsidentin, Rektorin der Universität, Erzbischöfin und Herausgeberin der `Fackel´ ist.“

Dass sie bis heute weitgehend unbekannt geblieben ist, liege, so meint Deborah Holmes in ihrer erst vor kurzem erschienenen Biografie über Eugenie Schwarzwald unter anderem daran, dass ihre Wohlfahrtsprojekte aufgrund ihrer lokalen und halbprivaten Natur der Aufmerksamkeit der Sozialhistoriker weitgehend entgangen sind und sie ihre pädagogische Theorie (im Gegensatz zu Maria Montessori etwa) nie publiziert hat. Manchmal äußerte sie sich über Erziehungstheorien sogar abfällig. Als Nebenfach hatte sie Pädagogik studiert, meinte aber, dass „ihre lebhaften Erinnerungen daran, wie es gewesen war, ein Kind zu sein, von größerem Nutzen für sie waren als alles, was sie an der Universität gelernt hatte.“ So ist man in vielem, was ihre „Theorie“ betrifft, auf wenige journalistische Artikel, Jahresberichte der Schulen oder Aussagen von ehemaligen Schülern wie Schülerinnen angewiesen.

Ihre Biografie läßt sich in Kürze in etwa folgendermaßen skizzieren: Eugenie Nußbaum wurde am 4. Juli 1872 in Polupanov, einem kleinen Dorf 120 nördlich von Czernowitz, der Hauptstadt der Bukowina, in eine jüdische Familie hineingeboren. Später Umzug der Familie nach Czernowitz. Eugenie besuchte dort das Lyzeum, später das Lehrerinnenseminar. Da Frauen in der Habsburgermonarchie noch nicht studieren durften, begann sie ihr Studium in Zürich. Sie wurde die erste österreichische Frau, die ein Doktorat in Germanistik – summa cum laude – erwarb. Ende des Jahres 1900 heiratete sie Hermann Schwarzwald in Wien. Für einen „Pappenstiel“ (wie ihr Feund Robert Scheu später einmal erwähnte) kaufte sie 1901 das von Eleonore Jeiteles geleitete Lyzeum und baute dieses zur größten Mädchenschule in Wien aus. Als Privatschulen gründete sie das erste Realgymnasium für Mädchen (nur Knaben konnten damals staatliche Gymnasien besuchen) und die erste koedukative Volksschule in der österreichischen Reichshälfte der Habsburgermonarchie, in welchen ganz andere Formen von Unterricht Einzug hielten.

In seiner Rede zum 25-jährigen Jubiläum der Schwarzwald-Schulen meinte der damals amtierende Stadtschulratspräsident Otto Glöckel, dass alles, was er nun an Schulreformen anstrebe und umsetze, „zu neun Zehnteln seinen Ausgang von den Schwarzwald-Schulen genommen hat.“ Die für seine Schulreformen notwendigen „modernen“ Mitarbeiter entnahm Glöckel großteils aus dem Lehrkörper der Schwarzwald-Schulen.

Trotz des Lobes waren die Fördergelder von staatlicher Seite gering, die Schulen geplagt von ständigen Geldsorgen. Manche finanzielle Not versuchte Eugenie Schwarzwald in zunehmendem Maße durch Gelder aus ihren Vorträgen über Bildungsreform, Jugendarbeit oder Pazifismus zu lindern. Die Vortragsreisen führten sie auch öfters ins Ausland, Anfang März 1938 nach Kopenhagen. Von dort kehrte sie nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich nicht mehr nach Wien zurück. Über Paris emigrierte sie in die Schweiz, wohin sich auch ihr Mann retten konnte. In Wien wurden die Schwarzwald-Schulen und Heime beschlagnahmt und aufgelöst.

„Langeweile ist ein Gift … , welches Kindern nicht einmal in den kleinsten Dosen gereicht werden darf!“

In ihrer Schrift „Die Lebensluft der alten Schule“ schrieb Eugenie Schwarzwald über ihre Schulzeit: „Heimlich las man gute Bücher statt der in der Schule empfohlenen schlechten“ und an anderer Stelle: „Man trat aus der Schule aus. Befreit, doch freudlos. Nichts Böses war geschehen. … Das Trostlose war, dass eben gar nichts geschehen war. Weder grausame noch übelwollende Menschen waren am Werk gewesen. Dennoch waren zwölf Jahre ins Meer der Vergessenheit versunken, ohne Glanz, ohne Aufschwung, ohne Heiterkeit, ohne wirkliche geistige Förderung, ohne Anknüpfung von Freundschaften, ohne Bildung einer Gemeinschaft.“

All dem sollten die Schwarzwald-Schulen nun entgegenwirken. Was die Bildung einer Gemeinschaft betraf, so war Eugenie Schwarzwald der Meinung, Schule sollte wie eine Familie sein, und Familien, angefangen bei ihrer eigenen engsten Umgebung, sollten sich einer gemeinschaftlichen Lebensweise öffnen. Und das Haus der Schwarzwalds in der Josefstädter Straße 68 galt als ein „offenes Haus“, es war wie ein beständiges Kommen und Gehen von Menschen aller Altersklassen, politischen oder künstlerischen Zugehörigkeiten. „Diese Familie hat nicht minder - eher mehr – als 600 Kinder“ reimte einst Helene Scheu-Riesz. Es war ein bunter Haufen, und es konnte sein, dass Hermann, der inzwischen eine hohe Stelle beim Finanzministerium innehatte, oben Bankleute empfing und der Kommunist Karl Frank (der ein Jahr im Parterre wohnte) zur gleichen Zeit unten seine Parteileute. Vor allem für die „Wiener Moderne“ wurde das Haus zu einem Treffpunkt, und die Liste der Menschen, die dort ein und aus gingen, liest sich wie ein „Who´s who“ der Kunstschaffenden um die Jahrhundertwende: Peter Altenberg, Alfred Döblin, Max Reinhardt, Rainer Maria Rilke, die Schwestern Flöge und viele andere.

Dieses Netzwerk griff auch auf die Schule über, prägte sie. Es war, als würde eine unkonventionelle Pädagogin andere unkonventionelle „Pädagogen“ anziehen. Adolf Loos entwarf nicht nur das Büro und den Festsaal der Schule, er unterrichte auch dort. Karl Kraus probte im Festsaal seine Stücke, Elias Canetti las dort aus seinen Werken. All das war Teil des Schullebens. Egon Wellesz und Arnold Schönberg unterrichteten in Musik. Dieser starke Bezug zur zeitgenössischen Kunst war ein wesentliches Charakteristikum der Schwarzwald-Schulen. Eugenie Schwarzwald glaubte, wer schon früh im Leben, im Alltag, etwa in dem der Schule, an die Nähe zur Moderne gewöhnt wird, würde die damit verbundenen Denk- und Verhaltensweisen im späteren Leben nicht mehr ohne weiteres aufgeben.

Prägend für viele Schülerinnen wirkte wohl Eugenie Schwarzwald selbst, die ihnen ein ganz neues Frauenbild vorlebte. Sie betrieb ihre Schulen ja nicht als eine Art Wohltätigkeitsunternehmen zur Behebung ihrer eigenen Langeweile, sondern sie verdiente damit ihren Lebensunterhalt. Dieses Bild einer akademisch graduierten und berufstätigen Frau war damals mehr eine unglaubliche Ausnahme denn üblich. In den Schwarzwald-Schulen wurden die Mädchen auch in diesem Sinne erzogen und gingen so in die Welt hinaus: wie etwa Helene Weigel, die nach der Schule in Berlin ihre Karriere als Schauspielerin begann oder Grethe Klimt, die später Leiterin der Frankfurter Modeschule wurde. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die Hälfte der Maturantinnen der Schwarzwald-Schulen später Naturwissenschaften oder Medizin inskribierten.

„Man kann nicht lernen, ohne Freude daran zu haben!“

Eugenie Schwarzwald wollte eine „fröhliche Schule“ haben, in der Kinder „den Sonntag als eine Fehleinrichtung betrachteten und der traurigste Tag im Jahr der letzte Schultag ist.“ Für den Unterricht hieß das: Man verwendete nicht-approbierte, aber interessante Bücher, hob Fächergrenzen auf, bot zusätzliche Kurse wie Kompositionslehre oder Recht an (durch Hans Kelsen, der später die österreichische Verfassung mit entwarf) oder konnte Geschichten schreiben, ohne sich Sorgen um die Grammatik oder Rechtschreibung zu machen. Alice Herdan-Zuckmayer, die von einer anderen Schule in die Schwarzwald-Schule wechselte, schrieb, wie neu das alles für sie war: „Ich hatte nur Auswendiglernen gelernt. … Nun musste ich das Inwendiglernen lernen.“ Das Lernen dort sei wie ein Spiel gewesen, gleichzeitig musste man aber „hellwach und aufmerksam sein, um den Ball aufzufangen, der einem zugeworfen wurde.“

Trude Fleischmann, eine andere Schülerin, erzählte vom Zeichenunterricht mit Oskar Kokoschka (den Eugenie Schwarzwald angestellt hatte, obwohl er keine Lehrbefugnis hatte), dass dieser es verstanden habe, selbst die „Malhemmungen“ der Schüchterndsten wegzuzaubern. Er habe „ihnen in einer unbeschreiblichen, von ihm gezauberten Atmosphäre“ Geschichten erzählt, die sie dann zu zeichnen hatten. Und oft konnten sie malen, wie und was sie wollten: einander oder die Königin der Nacht oder ihre Lieblingstorten von der Konditorei Demel. All das fand ein trauriges Ende, als der Inspektor kam, um Kokoschka zu inspizieren. „All die bunten, lustigen Bildchen, … sie endeten schließlich und endlich im Schulpapierkorb der zweiten Lyzealklasse, von einem wutentbrannten, unbeherrschten Herrn Inspektor über die erschreckten Kinderköpfe geworfen, zerknüllt“, weil das nur „unsinniger Unterricht“ sei. Kokoschka musste entlassen werden.

Eine Anekdote besagt, dass Schwarzwald deswegen sogar beim Unterrichtsminister vorstellig wurde und meinte: „Exzellenz, Oskar Kokoschka ist ein Genie, man weiß es nur noch nicht.“ Jene Antwort, die der Unterrichtsminister Eugenie Schwarzwald gab, hat Alice Herdan-Zuckmayer, die Frau von Carl Zuckmayer, später sogar zum Titel eines ihrer Bücher gemacht: „Genies sind im Lehrplan nicht vorgesehen!“

Nachdem viele Jahre lang Biografien über Eugenie Schwarzwald vergriffen waren, ist nun, längst überfällig, wieder eine gut recherchierte erschienen: „Langeweile ist Gift“ von Deborah Holmes. Lesenswert!

Sämtliche Zitate sind entnommen aus:

Deichmann, Hans: Leben mit provisorischer Genehmigung. Guthmann-Peterson Verlag

Streibl, Robert: Eugenie Schwarzwald und ihr Kreis. Picus Verlag

Holmes, Deborah: Langeweile ist Gift. Residenz Verlag

Im Herbst 1938 wird der österreichische Pädagoge Ernst Papanek, selbst auf der Flucht vor dem Nazi-Regime, von der jüdischen Hilfsorganisation OSE ersucht, die Leitung eines Heimes für Flüchtlingskinder nördlich von Paris zu übernehmen. Bis 1940 baute er in Frankreich ein Netz von elf Kinderheimen für 1.600 Kinder und Jugendliche auf, die vor dem Nazi-Terror auf der Flucht waren. Viele von ihnen konnte Ernst Papanek ins Exil nach Amerika retten, viele musste er aber auch zurücklassen - was ihn lebenslang belastet hat. Frankreich war eine der vielen Stationen im bewegten Leben des Reformpädagogen Ernst Papanek, der in Österreich immer noch nicht jene Bekanntheit erlangt hat, die ihm gebühren würde.

„Wer auf zu vielen Hochzeiten tanzt oder zu oft seinen Sitzplatz wechselt, wird am Ende nirgends richtig wahrgenommen oder immer nur teilweise und in den verschiedenen Sprachen der jeweiligen Länder unterschiedlich, so dass auch die Erinnerung an ihn unvollständig bleibt“, schrieb Hanna Papanek im Vorwort der vor kurzem erschienenen Biographie über Ernst Papanek. Dies trifft sicherlich in ganz besonderem Maße auf ihren Schwiegervater und Reformpädagogen Ernst Papanek zu, von dem beispielsweise von seinem 1962 in New York veröffentlichten Buch zur Wiener Schulreform der Zwischenkriegszeit (The Austrian School Reform. Its Bases, Principles and Development – The 20 Years Between the the Two World Wars) bis heute noch keine Übersetzung ins Deutsche vorliegt.

Zwischen zwei Weltkriegen

Die Geschichte von Ernst Papanek beginnt in Wien. Er wurde dort am 20. August 1900 als Sohn einer jüdischen Familie geboren, studierte zuerst Medizin, wechselte aber später zum Studium der Pädagogik, Psychologie und Soziologie. Anfang der 20er-Jahre begann er im von Eugenie Schwarzwald gegründeten Landerziehungsheim Hartberg (das von 1918 - 1926 bestand) zu arbeiten, erst als Lehrer, später als dessen „Erziehungsdirektor“. Danach war er Mitarbeiter der Zentralstelle für das Bildungswesen und Berater des Amts für Wohlfahrtswesen und soziale Verwaltung im Wiener Magistrat und gehörte bald zum Kreis um Otto Glöckel, der als Präsident des Wiener Stadtschulrates die Schulreform maßgeblich vorantrieb. Großen Einfluss auf die Wiener Schulreform hatte Alfred Adlers individualpsychologischer Ansatz – er prägte aber auch Ernst Papaneks Entwurf einer Pädagogik, in deren Zentrum immer die individuelle Förderung und Selbsttätigkeit sowie ein Gemeinschaftsleben mit Mitbestimmung und Delegierung von Verantwortung stand. Ein paar Jahre vor seinem Tod schrieb er einem Wiener Freund:

„Die Arbeit mit den Flüchtlingskindern in Frankreich und die Arbeit in (den) USA sind weltanschaulich, pädagogisch und menschlich darauf aufgebaut, was ich in Österreich theoretisch, praktisch und weltanschaulich gelernt habe.“

Im Exil

Ab 1919 war Ernst Papanek Funktionär der Sozialistischen Arbeiter-Jugend und musste als exponierter Politiker der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs, für welche er in den Wiener Gemeinderat gewählt wurde, nach den Februarkämpfen 1934 nach Brünn in die Tschechoslowakische Republik flüchten, wo die Zentrale der österreichischen Emigration aufgebaut wurde. Von dort und von Prag aus war Ernst Papanek am Aufbau eines Netzwerkes gegen den Faschismus beteiligt, seine erhalten gebliebenen Taschenkalender aus dieser Zeit geben, so Inge Hansen-Schaberg, „Auskunft über eine umfangreiche Reisetätigkeit und politische Arbeitstreffen in Paris, Amsterdam, London, Oslo, Stockholm, Kopenhagen, Zürich und Madrid, um nur einige Orte zu nennen.“ Seinen pädagogischen Interessen ging Ernst Papanek in dieser Zeit mit der Herausgabe der Internationalen Pädagogischen Information (I.P.I.) nach, einer Zeitschrift, die in Zusammenarbeit mit der Bibliothek des Völkerbundes in Genf von 1936 – 1938 in deutscher, englischer und französischer Ausgabe in Prag, London und Paris erschien und „alle Veränderungen und Neuerungen auf pädagogischem Gebiete sammeln und veröffentlichen sollte.“ Nach jahrelanger Trennung traf er nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 mit seiner Frau Helene Papanek (die in Wien einer drohenden Verhaftung entgangen war) und seinen Söhnen Gustav und Georg in Paris zusammen, um von dort aus gemeinsam in die USA zu emigrieren. Die für die Emigration notwendigen Visa und die Schiffsbillets waren schon vorhanden, doch dann kam alles ganz anders.

Die OSE (Organisation pour la Santé et l´Éducation),

wie Ernst Papanek sie in seinen Schriften nennt, wurde 1912 von einer Gruppe jüdischer Ärzte in St. Petersburg als „Gesellschaft für die Gesundheit der jüdischen Bevölkerung“ gegründet (Albert Einstein wurde 1923 ihr Ehrenpräsident) und kümmerte sich um kranke oder unterernährte Kinder. Nach ihrem Verbot in Russland und später in Deutschland schlug sie 1933 ihr Hauptquartier in Paris auf und sah ab dann eine ihrer Hauptaufgaben vermehrt darin, sich um die aus den faschistischen Staaten flüchtenden (oft unbegleiteten) Kinder und Jugendlichen zu kümmern.

Kurz vor seiner Emigration nach Amerika trat die OSE mit der Bitte an Ernst Papanek heran, in Montmorency bei Paris Kinderheime für die Aufnahme von jüdischen Flüchtlingskindern einzurichten. Ernst Papanek sagte zu – unter der Bedingung, dass er bei der Gestaltung des pädagogischen Konzepts „freie Hand“ habe. Und mit dem Hinweis darauf, dass er nur sechs Monate bleiben werde. „Noch vor Ablauf eines Monats“, schrieb Papanek später, „änderte die `Kristallnacht´ unsere Pläne von Grund auf.“ Hatte man davor begonnen, Räumlichkeiten für 32 Kinder einzurichten, war nach der `Kristallnacht´ (vom 9. auf den 10. November 1938) allen Beteiligten klar, dass man in naher Zukunft Platz für hunderte Kinder benötigen würde. Und bezüglich der Abmachung die sechs Monate betreffend? Ernst Papanek hatte schon vor längerer Zeit beschlossen, dass es „für einen Mann, der immer vom Widerstand gegen Hitler gesprochen hatte, keine gute Zeit war, nach Amerika davonzulaufen.“

Ernst Papanek gelang es, unter den reichen, liberalen Juden Frankreichs einige Gönner (Baron Guy de Rothschild, Baronin de Gunzbourg) zu gewinnen. Mit deren Gelder konnte innerhalb kurzer Zeit die Villa Helvetia (ein verfallenes Urlaubshotel) gepachtet und saniert werden. „Ich ließ die politischen Emigranten, die in Paris fast verrückt wurden, wissen, dass ich für sie viel Arbeit hätte; wir könnten ihnen nicht viel zahlen, aber sie würden gut zu essen bekommen und für Kinder arbeiten. Wir hatten – für die Doppelschichten – hundert Stellen zu besetzen; nachdem die Gewerkschaften auf Einspruch verzichtet hatten, war jede Stelle besetzt und wir hatten noch eine lange Warteliste.“

In kurzen Abständen kamen weitere Häuser wie Schlösser hinzu. Im Sommer 1940 war Ernst Papanek Generaldirektor der schließlich elf über ganz Frankreich verteilten Kinderheime mit 1.600 Kindern. Seine Frau Helene Papanek war als Ärztin in den Kinderheimen tätig, zeitweise auch als Direktorin, als Ernst Papanek zu Beginn des Krieges als „feindlicher Ausländer“ interniert worden war. In den Heimen waren Helene und Ernst Papanek untrennbar miteinander verbunden. Hanna Papanek berichtet, „die meisten Briefe von den Heimkindern sprechen von `Ernst-und-Lene´, als wäre es nur ein Name, nicht zwei.“

Wer waren die Kinder?

„Die Kinder kamen aus Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei und später aus Polen, Elsass-Lothringen und Nordfrankreich. Die meisten von ihnen hatten ihre Heimat ohne ihre Eltern verlassen. Viele der Väter waren in Konzentrationslagern der Nazis, einige waren ermordet worden. Da die Eltern in den meisten Fällen nicht fliehen konnten, weil sie keine Visa für andere Länder besaßen, wollten sie wenigstens ihre Kinder retten, indem sie sie nach Frankreich schickten. Etwa 85 Prozent dieser Kinder waren jüdisch; bei den anderen handelte es sich um Söhne und Töchter von politischen Flüchtlingen oder von Männern und Frauen, die durch politische Verfolgung zugrunde gerichtet worden waren“, schrieb Ernst Papanek in seinem unvollendet gebliebenen Buch über die OSE-Heime in Frankreich mit dem Arbeitstitel „They Were Not Expendable“ („Sie waren unentbehrlich“). „Einige der Kinder waren selbst geschlagen worden oder in einem Konzentrationslager gefangen gewesen; einige hatten familiäre Tragödien im Spanischen Bürgerkrieg erlebt. Alle waren sie von ihren Lieben getrennt worden und hatten ihr Zuhause und ihr Heimatland verloren. Sie hatten ihre Mitmenschen nur von ihrer schlechtesten Seite erlebt; sie waren nervös, verwirrt und verängstigt.“

Als die ersten Kinder in der Villa Helvetia eintrafen, wurden sie im großen Speisesaal feierlich begrüßt. Danach sagte Ernst Papanek, dass sie sich nun einen Imbiss nehmen und draußen im Park bis zum Mittagessen spielen könnten. „Einen Augenblick herrschte Stille. Dann hob ein ernst blickendes, rothaariges Mädchen von ungefähr neun Jahren schüchtern die Hand, und als ich sie ermutigte, zu sprechen, fragte sie mit zitternder Stimme: `Dürfen jüdische Kinder auch in den Park gehen?´ Wir waren vernichtet. Wir mussten an uns halten, um nicht auf das Kind loszustürmen und es zu umarmen. Noch vernichtender war, dass alle anderen Augen auf uns gerichtet waren und ängstlich auf Antwort warteten. Als wir dann hinausgingen, standen sie alle da und warteten darauf, zu hören, was sie tun sollten. Sie stellten keine Fragen; sie versuchten nicht, ein wenig herumzustreichen. Sie befolgten nur die Anweisungen und Vorschläge, die ihnen gemacht wurden. Und so wussten wir endlich, was unsere erste Aufgabe war: Wir mussten sie lehren, Kinder zu sein.“

„Mit-Verwaltung“

„Das Gemeinschaftsleben war der Grundpfeiler für den Wiederaufbau einer positiven Lebenseinstellung und einer gesunden Psyche der einzelnen Kinder in den Heimen der OSE.“ Ein Gemeinschaftsleben, in dem „Mit-Verwaltung“ eine wesentliche Rolle spielte. „Wir müssen ihnen helfen“, schrieb Ernst Papanek, „ihre Traumata zu bewältigen, indem sie ihre Probleme durch die Teilhabe an den Entscheidungen über ihre Zukunft überwinden.“ Und an anderer Stelle: „Wir bemühten uns, die positiven Aspekte von Kameradschaft, Demokratie und fair play durch ein System der Mitverwaltung zu entwickeln. Wir nannten es nicht `Selbstverwaltung´; das ist die Falle, in die zu viele `Kinderstädte´ fallen. Kinder verstehen sehr gut, dass es nicht möglich wäre, ihnen die Führung ihres Heimes zu überlassen, und reiner Betrug, vorzugeben, dass sie imstande wären, ein Unterrichtssystem zu leiten. Durchaus fähig sind sie aber, an der Verwaltung ihrer eigenen Gemeinschaft durch selbstgewählte Parlamente und Komitees teilzunehmen. Selbstverwaltung ist Schein. Mitverwaltung kann echt sein. Für uns war es die Seele dessen, was wir anstrebten.“ Bald wurde der Geist der Zusammenarbeit in einer Verfassung festgeschrieben, zur allgemeinen Diskussion vorgelegt „und von einem Komitee der Kinder neu geschrieben, damit das Dokument ihre eigene Sprache spreche. … Wir vermieden es, ins Detail zu gehen, da die Regeln den wechselnden Situationen angepasst werden mussten.“

Die Präambel der Verfassung hielt Folgendes fest: „Alle Kinder und Erwachsenen, die in den Kinderheimen der OSE leben, bilden eine Gemeinschaft, die das Leben in den Heimen durch demokratische Zusammenarbeit in der Verwaltung regelt.“ So gab es Zimmersprecher, das Gruppen- und das Heimkomitee, auch einen Disziplinarrat. „Diese Mitverwaltung wurde keineswegs, weder von den Kindern noch den Lehrern, lediglich als lehrreiches Spiel betrachtet; sie war ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Einerseits war sie ein wesentliches Mittel der moralischen Erziehung und der Charakterbildung. Andererseits handelte es sich um einen inhärenten Bestandteil des deduktiven `Arbeitsunterrichts´ oder der Projektmethode mit dem Ziel, oberflächliches Auswendiglernen von Schulwissen durch die Arbeit an realen Projekten des täglichen Lebens zu ersetzen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, mithilfe des Lehrers ihre eigenen Fähigkeiten für interessante und nützliche Tätigkeiten kennenzulernen und weiterzuentwickeln.“

Die Projektmethode

„Unsere Leitgedanken basierten im Wesentlichen auf den Methoden der Wiener Schulreform, deren Ziel es war, den Unterricht möglichst lebensnah zu gestalten. Unsere Vorbilder waren Glöckel, Fadrus, … die Individualpsychologie Adlers, aber wir orientierten uns auch an den Ideen des Franzosen Freinet, des Belgiers Decroly, der Amerikaner Dewey und Kilpatrick.“ Mit dem Amerikaner William Heard Kilpatrick (1871-1965), dem Begründer der Projektmethode, stand Ernst Papanek in Kontakt und als Ernst Papanek später an der Columbia Universität studierte, war Kilpatrick der „Doktorvater“ seiner Dissertation „The Austrian School Reform“ und schrieb die Einleitung dafür. Kilpatricks Projektmethode, in welcher den „Projekten der Kinder“ viel Raum gegeben wurde und die immer aus realen Lebenssituationen heraus entstehen sollten, kam dem pädagogischen Konzept der OSE-Heime sehr entgegen. Dort wurde das „Thema der Woche“ oft aus den Tätigkeiten und Erfahrungen der Kinder oder, wenn dies wichtig erschien, aus den Schlagzeilen des Tages bezogen, um dann möglichst viele Unterrichtsfächer in das Thema einzubauen.

Wie wichtig (und richtig) es war, diese Form des Unterrichtens zu wählen, wird leicht verständlich, wenn man die damalige Situation der OSE-Heime genauer betrachtet: Jede Woche kamen neue Kindertransporte an – mit Kindern, die oft über mehrere Jahre hinweg keinen regelmäßigen Unterricht mehr gehabt hatten. Deshalb war es auch kaum möglich, einen festen Stundenplan einzuhalten und man musste anfangs einfach „den unterschiedlichen individuellen Wissensstand jedes Kindes berücksichtigen. Von dieser individualisierenden Methode sind wir nach und nach zu einem gemeinschaftlichen Unterricht übergegangen.“

Wichtig war Ernst Papanek auch, dass die Kinder nicht den Blick auf die reale Welt draußen verloren. „Wir wollten die Kinder glücklich machen, aber wir mussten vermeiden, dass die Heime zu `Inseln des Glücks´ wurden. So wie wir es ablehnten, die Tatsache zu verbergen, dass ihre Eltern in Todesgefahr waren und dass auch ihre Lage sehr prekär war, machten wir ihnen ständig bewusst, dass das Kinderheim nur eine Episode in ihrem Leben war, ein vorübergehender Ruhepunkt, der ihnen die Chance geben sollte, sich auf das neue Leben, das ihnen bevorstand, vorzubereiten. Die unmittelbare Realität war, dass wir in Frankreich lebten.“

Deshalb wurde, je länger die Kinder im Heim waren, Französisch in zunehmendem Maße Unterrichtssprache. Und so konnten im Jänner 1940 bereits 73 Prozent der Kinder die öffentlichen Schulen in Montmorency und Eaubonne besuchen. Es gab auch Englisch- und Spanisch-Angebote, denn man musste die Kinder gegebenenfalls auf ein Leben im Exil vorbereiten. „Besondere Aufmerksamkeit schenken wir der handwerklichen Ausbildung. … Elf Mädchen lernen Schneidern, 16 Jungen sind in der Tischlerei, drei lernen Schustern, 15 Jungen und Mädchen sind Auszubildende in der Gärtnerei.“ Die heimeigenen Werkstätten bauten auf derselben Überlegung auf: „Jedes Kind muss auf einen harten Existenzkampf vorbereitet werden, bei dem es sich nur auf sein eigenes Wissen und Können verlassen kann, weder durch eine berufliche Tradition seiner Familie noch durch die Führung seiner Eltern unterstützt.“ Ahnte Ernst Papanek, als er diese Zeilen im März 1940 schrieb, wie bald dies für viele „seiner“ Kinder der Fall sein würde?

Auf der Flucht

Als die deutsche Armee im Sommer 1940 in Frankreich einmarschierte und Paris einnahm, konnten die Papaneks mit den Heimkindern und vielen Erziehern ins unbesetzte Frankreich (Vichy-Frankreich) flüchten und die Kinder dort erneut in Heimen unterbringen. Da im Waffenstillstandsabkommen zwischen Deutschland und der Vichy-Regierung aber eine „Auslieferung politischer Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich auf Verlangen“ vereinbart worden war, bestand für die Papaneks Lebensgefahr. Mit Hilfe der Résistance konnten sie in letzter Minute über Marseille und Lissabon flüchten und mit dem Schiff „Nea Hellas“ Europa verlassen.

Nach seiner Ankunft in New York am 12. September 1940 bemühte sich Ernst Papanek darum, sein vor der Flucht gegebenes Versprechen zur Nachholung der 1.600 Kinder aus den OSE-Heimen einzulösen, was schwierig war, denn die amerikanischen Flüchtlingshilfsorganisationen hielten die Kinder im unbesetzten Frankreich für sicher. Gemeinsam mit Marshall Field (Vorsitzender des U.S. Committee for the Care of European Children) gelang es ihm, 1941 in zwei Kindertransporten die Emigration für 197 Kinder zu organisieren und als im August 1942 die Deportationen in Vichy-Frankreich einsetzen, 5.000 Notstandsvisa bei Präsident Rooevelt zu erwirken. Zwar konnte noch ein Frachter gechartert werden, die Deutschen hatten aber schon begonnen, alle Mittelmeerhäfen zu schließen. Durch den mutigen Einsatz von Eugène Minkowski, Jenny Masour und Falk Walk von der OSE und ihren zahlreichen Helfern konnten viele Kinder mit gefälschten Papieren in Heimen, Klöstern oder auf Bauernhöfen versteckt werden, 1.500 Kindern gelang die Flucht in die Schweiz. Dass nicht alle gerettet werden konnten, belastete Ernst Papanek lebenslang. Ein Jahr vor seinem Tod schrieb er:

„Ich tat nicht genug, weil niemand genug tat. Aber einiges geschah doch. Ich war vierzig, als Paris fiel. Heute bin ich zweiundsiebzig. Ein Kind, das damals zehn Jahre alt war, ist heute Mitte vierzig. Die einen überlebten, und das Leben war für sie so, wie wir es für sie gewünscht hatten. Andere überlebten mit dem vagen, beunruhigenden Schuldgefühl, dass sie leben durften, während andere sterben mussten. Und dann waren da jene, die nicht überlebten und doch hätten überleben sollen; und die Bitterkeit darüber können auch die Jahre nicht vertreiben.“

Die Jahre in den Staaten

In der ersten Zeit nach der Ankunft in New York lebten die Papaneks von schlecht bezahlten Jobs und mit Unterstützung durch das Jewish Labor Committee. Ernst Papanek begann ein Studium an der School of Social Work an der Columbia University New York, schloss dieses 1943 ab und kehrte nach Kriegsende auch für zwei Jahre nach Europa zurück, um als Leiter eines „Child Projects for the Unitarian Service Committee“ mit Kindern in- und außerhalb von Displaced Persons Camps zu arbeiten.

Nach seiner Rückkehr nach Amerika war er von 1948 bis 1949 Direktor der Brooklyn Training School and Home for Young Girls, einer Einrichtung für straffällig gewordene Mädchen, danach bis 1958 Direktor der Wiltwyck School for Boys (New York) für emotional gestörte und straffällig gewordene Jungen. Er schloss ein weiteres Studium der Pädagogik (mit einer Dissertation zur Wiener Schulreform) ab und unterrichtete von 1959 bis 1971 Pädagogik am Queens College, City University of New York. Von 1951 bis 1969 war er zudem Vorsitzender der „International Society of Adlerian Psychology“ in New York, seine Frau Helene war ab 1952 mehrere Jahre Direktorin des „Alfred Adler Institute“.

Ernst Papanek hielt viele Vorträge, unternahm Forschungsreisen nach Mittelamerika, Europa, Israel und in die Türkei und war 1966 Gastprofessor an der Universität von Hiroshima. Trotz diesem bewegten Leben war es ihm ein großes Anliegen, mit möglichst vielen ehemaligen Kindern der OSE-Heime in Kontakt zu bleiben und ihre Geschichten zu sammeln. Manches davon ist publiziert worden, es finden sich aber auch noch nicht publizierte Niederschriften seiner pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit Kindern im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam.

Am 5. August 1973 starb Ernst Papanek während einer Reise in Wien, der Stadt seiner Geburt.

Abdruck der Fotos mit freundlicher Genehmigung von Hanna und Gustav Papanek, Lexington, MA, USA. Herzlichen Dank!

Sämtliche Zitate sind entnommen aus:

Hansen-Schaberg, Inge / Papanek, Hanna / Rühl-Nawabi, Gabriele (Hrsg.): Ernst Papanek. Pädagogische und therapeutische Arbeit. Böhlau Verlag

Papanek, Ernst: Die Kinder von Montmorency. Fischer Verlag

„Der Kindergarten ist keine Ausspeisung von Hölzchen und Klötzchen“, meinte einst Mater Margarete Schörl, und „wir sind nicht dazu da, um Kinder zu beschäftigen.“ Von Anfang an ging Margarete Schörl in ihrem Kindergarten in Krems ganz andere Wege in der Begleitung von Kindern. Ein Weg, der sich nach der Schließung ihres Kindergartens 1979 in Österreich für viele Jahre verlor. In Deutschland hingegen fanden ihre Gedanken noch zu Lebzeiten Gehör. Man ist ein wenig dazu geneigt, dem Sprichwort, „dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt“, zuzustimmen. Im Folgenden ein Portrait dieser bemerkenswerten Ordensfrau.

Die ersten Jahre in Margarete Schörls Kindheit sind glückliche. Ihr Vater ist Direktor des Dorotheums in Wien und gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Hans wachsen beide Kinder in finanzieller Sicherheit und behüteten Verhältnissen auf. Dann, 1916, stirbt ihr Vater. Margarete ist vier Jahre alt und eine neuerliche Heirat ihrer Mutter führt die Familie zu einer Übersiedelung nach Bad Ischl. Nach der Geburt ihres Halbbruders Herbert – Margarete ist zehn Jahre alt – erkrankt die Mutter schwer und stirbt. Sie wird von ihren Brüdern getrennt und kommt in die Obhut einer Tante in Rohrendorf bei Krems. Noch als Erwachsene erinnert sie sich an diese leidvolle Zeit mit den Worten: „Mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden.“

Ab 1923 geht sie in Krems im „Institut der Englischen Fräulein“ zur Schule. Sie ist dort in ihren Leistungen nicht gut, denn es geht ihr nicht gut. Diese eigenen Erfahrungen spiegeln sich später in ihrer Pädagogik wieder: „Wer im Gemüt gestört ist, kann nicht gut hinhören, aufnehmen, lernen. Wir müssen im Kindergarten zuallererst Kindern helfen, dass sie sich wohlfühlen und die Ursache ihrer Schwierigkeiten suchen, um sie zu verstehen.“

Nach Abschluss der Schulzeit besucht sie die „Höhere Lehranstalt für Frauenberufe“, die zum Kremser Institut der „Englischen Fräulein“ gehörte. 1933 tritt sie in diesen Orden ein (der sich seit 2004 „Congregatio Jesu“ nennt) und legt 1937 die staatliche Prüfung zur Kindergärtnerin und Hortnerin ab.

Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland enteignen die Nationalsozialisten das Institutshaus der „Englischen Fräulein“. Die neue Situation zwingt Margarete Schörl dazu, erst bei einer Kremser, später bei einer Familie im Waldviertel als „Kindermadl“ zu arbeiten.

Ein Neubeginn

Nach dem Kriegsende erhält Mater Schörl (Mater, aus dem Lateinischen Mutter; Bezeichnung für eine Ordensfrau) im zurückerstatteten Institutsgebäude die Möglichkeit, im Erdgeschoß der Schule einen Kindergarten zu eröffnen. Der Orden unterstützt die Aufbauarbeit und ermöglicht ihr mehr Freiheit und Selbstständigkeit als üblich. Das Institut verzichtet auf die finanzielle staatliche Unterstützung, damit Margarete Schörl möglichst frei und ohne Auflagen schalten und walten kann. Und sie beginnt in der Tat ganz neu. Die völlig leeren Räume kommen ihr da gerade recht.

Als der Kindergarten den ersten rechteckigen Tisch geschenkt bekommt, setzt ihn Margarete Schörl nicht (wie üblich) für sechs Kinder ein, sondern als Einzeltisch und stellt einen großen Klumpen Ton zum Formen bereit – für ein Kind! Ebenso erklärt sie auch die nächsten drei Tische zu Einzeltischen. Sie kritisiert die damals übliche Überfüllung der Kindergärten (45 Kinder pro Gruppe!), die nur Massendisziplinierung ermögliche und zu diesem Zweck die Kindergärtnerin dazu dränge, ihre eigene Person in den Mittelpunkt zu stellen, „indem sie die Kinder unterhält, ihnen etwas vorsingt, vorspricht, etwas darstellt – mit viel Mimik und Gestik und je nach Neigung mit noch anderen Vortragskünsten, einem Conférencier der Erwachsenenunterhaltung nicht unähnlich... Und die Wirkung der Massensituation auf die Kinder: Ihr Aktivitätsbedürfnis wird in falsche Bahnen abgedrängt, das spontane Spiel unterdrückt. Es gibt keine physische und keine geistige Bewegungsfreiheit und damit auch kein geistiges Wachsen.“

Sie plädiert für eine Gruppengröße von 20 - 26 Kindern (weil schon bei weniger als 20 Kindern das sozialpädagogische Element in Frage gestellt wird, das Zusammenspiel des Neben-, Mit- und Füreinanders) und ihr pädagogischer Ansatz ist dem üblichen diametral gegenübergestellt: „Die Liebe zum Kind muss dem Kind immer wieder helfen, dass seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zunimmt.“

In diesem Sinne richtet sie, die Kinder beim Spielen genau beobachtend, auch ihre Räume ein. Sie empfindet die üblichen Möbel viel zu steril und entwirft ihre eigenen Kindergartenmöbel (deren Pläne später der Spielzeughersteller Wehrfritz übernehmen wird). Wie aber soll neben der Einrichtung ein guter Lebensraum für Kinder beschaffen sein? Margarete Schörl meint, er muss zuallererst die Einmaligkeit und Besonderheit des Kindseins beachten. Er muss dem Spiel des Kindes genügend Raum geben. Schultypische Elemente, wie sie oft im traditionellen Kindergarten anzutreffen sind, seien unpassend. Das Kleinkind wird erst ein Schul-Kind und bleibt auch dann noch ein Kind. Sie wandte sich entschieden gegen die (damals schon!) hoch im Kurs stehenden „didaktischen Materialien“:

„Man weiß, dass man Kleinkindern viel beibringen kann. Durch die Überbewertung der kleinkindlichen Lernfähigkeit ging der Blick des Erziehers für das Besondere der ersten Kindheit verloren, der Blick für die Schönheit und für die Eigenart des menschlichen Lebensanfangs. Die frühe Kindheit ist eben unumstößlich ein Anfang und sollte deshalb ein gutes Fundament sein. Wenn man aber die Eigenart des menschlichen Lebensanfangs nicht richtig beachtet, stört man den Aufbau des Fundaments für das ganze Leben.“ „Wir müssen das Kind Kind sein lassen. Die ausgedehnte Kindheit braucht das Kind für sein besonderes Werden.“ Das Spiel ist die Arbeit des Kindes. „Im Spiel leistet das Kind ein Lernpensum, für dessen Größe die Erwachsenen selten volles Verständnis haben. Spiel ist Aussage, Ausdruck, Sprache ohne Worte. Spiel ist Weltbewältigung. Spiel ist Selbstentdeckung, Selbsterschließung. Spiel ist Mitarbeit des Kindes an seinem menschlichen und mitmenschlichen Werden.“ Wie aber spielt ein Kind?

Margarete Schörl beobachtet genau

Sie beobachtet, dass Kinder immer wieder gerne zurückgezogen für sich allein, zu zweit, nebeneinander oder in kleinen Gruppen spielen und schließt daraus, dass das Kind im Gruppenraum einen „guten“ Platz braucht, an dem es ungestört und kreativ arbeiten, sich lebensnahe Spielsituationen selbst schaffen und ausbauen kann. So entsteht ihr „Raumteilverfahren“ (später wird ihre Pädagogik oft nur darauf reduziert), eine sozialpädagogische Methode der (indirekten) Spielführung. Die „Führung“ der Erzieherin liegt in der „nachgehenden Führung“ der Kinder (davon später), in der Planung und Vorbereitung von Raum und Einrichtung (durch mobile und immobile Raumteile), der Bereitstellung und Pflege der Dinge, die letztlich eine selbstständige Spielwahl und -weise der Kinder ermöglichen. Spielbereiche nennt sie nicht abwertend „Ecken“ (z.B. Bauecke), sondern spricht von Bauplatz, Bilderbuchplatz oder Puppenwohnung. Denselben Stellenwert wie dem „Innen“ lässt Mater Schörl auch dem Außengelände des Kindergartens zukommen – dem Raum für die Begegnung mit Erde und Wasser, dem Raum des Windes und Regens, dem Raum des Lichts und des Schattens.

Sie macht Aufzeichnungen über die Entwicklung des kindlichen Zeichnens, ihre Beobachtungen über die „Sprachentwicklung des Kindes“ hält sie auf Schallplatte fest. 1948 dreht Mater Schörl ihren ersten Film „Im Kindergarten“. 1950 folgen zwei weitere in Zusammenarbeit mit der Universität Wien: „Kindergartenstudie I – Das Raumteilverfahren“ und „Kindergartenstudie 2 – Wie spielt das drei-, vier- und fünfjährige Kind“. Rasch avanciert der Institutskindergarten zu einer Vorzeigeeinrichtung, das Bundesministerium für Unterricht erklärt ihn zum „Übungskindergarten“ für die „Private Lehrerinnenbildungsanstalt“ sowie zum „Versuchskindergarten für Erziehungsreform“. Um ihre pädagogischen Überlegungen theoretisch zu festigen, besucht sie Gastvorlesungen an der Universität in Wien: Entwicklungspsychologie bei Sylvia Bayr-Klimpfiger, Vergleichende Verhaltensforschung bei Konrad Lorenz, Heilpädagogik bei Hans Asperger, mit dem sie sich später immer wieder über die Integration „verhaltensschwieriger“ Kinder in ihrem Kindergarten – Mater Schörl spricht von „verletzten“ oder „versehrten“ Kindern – austauschen wird. Mit einem hirngeschädigten Kind macht Margarete Schörl an Nachmittagen alleine Musik. Ein anderes, geistig schwach begabtes Kind ist konzentriert und glücklich, wenn es mit echten Sachen arbeiten kann. Es ist das einzige Kind, das hingebungsvoll strickt.

Nachgehende Führung

Diesen Begriff hat Mater Schörl von Fröbel übernommen und meint damit, dass eine wesentliche Aufgabe der Kindergärtnerin darin bestehe, das Kind zu beobachten, dem Kind buchstäblich nach-gehen, dem Kind nach-schauen, dem Kind nach-sinnen. Das Nachgehen sei grundsätzlich wichtig, um beim einzelnen Kind und für alle zu sehen, was sie ihrem Alter entsprechend und für ihre jeweils individuelle Situation brauchen. Oft sind Kinder „schwierig“, weil ihre entwicklungsbedingte Situation im Kindergarten nicht genügend im Blick ist. Nachgehende Führung ist wichtig, um die Ursachen der Schwierigkeiten zu erkennen und nicht bei den Symptomen anzusetzen.

Auf die Frage, was die wichtigste Aufgabe einer Erzieherin sei, antwortete Mater Schörl einmal, ohne lange zu überlegen: „Da zu sein! Sich Zeit zu nehmen, um zu hören, was uns das Kind sagt, vor allem aber zu sehen, was es uns zeigt, um zu erkennen, was es braucht.“

Wichtig ist ihr auch die Vorbildwirkung der Kindergärtnerin, denn „nichts formt das Kind so stark wie das Sein und Tun seiner Erzieherin. Was die Erwachsenen tun, was ihre Person ausstrahlt, das nimmt es auf.“ Und an anderer Stelle: „Kleine Kinder können nicht Grundsätzen nachleben, sie können nur Menschen nachleben.“ Und: in der Liebe bleiben. Ihre Kursteilnehmer verabschiedete sie immer mit den Worten: „Bleiben Sie in der Liebe.“ Auch auf das Kinder bezogen, aber „Liebe ist nicht Zärtelei, sondern Aufmerksamkeit.“

Friedrich Fröbel, Rudolf Steiner und Maria Montessori

schätzt sie besonders. Mit Maria Montessori ist sie im Austausch. Wann und wo Mater Schörl ein erstes Mal mit Maria Montessori zusammentrifft, ist nicht bekannt. Sie besucht jedenfalls Montessoris letzten Ausbildungskurs in Insbruck, in einem Landhaus in Igls in der Nähe von Innsbruck sieht sich Maria Montessori Margaretre Schörls Filme an und meint zum Schluss: „So habe ich es doch auch gemeint.“ 1952 nimmt Mater Schörl am Begräbnis von Maria Montessori in Holland teil, ihr Sohn Mario Montessori wird sie später einmal ihren Kindergarten in Krems besuchen.

Aber nicht nicht nur die „Klassiker“ der Reformpädagogik waren für Margarete Schörl von Bedeutung, sie interessierte sich für alle neuen Erkenntnisse und lässt vieles in ihr „Konzept“ einfließen. In ihrer Bibliothek finden sich Bücher zur Psychoanalytischen Pädagogik ebenso wie Bücher von Wilhelm Flitner, Jean Piaget oder Alexander Neill.

Anfang der 50er Jahre lernt sie Margarete Schmaus kennen, die in Wien einen Gemeindekindergarten leitet. Es ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft, gemeinsam werden sie drei Bücher veröffentlichen. Vermehrt beginnt Margarete Schörl Vorträge im In- und Ausland zu halten und engagiert sich im BICE (Internationals Katholisches Büro für das Kind) in Genf, dem sie von 1960 bis 1980 als Präsidentin vorstand.

Der Kindergarten wird geschlossen

1979, Mater Schörl ist 67 Jahre alt, wird der Kindergarten aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, Raumnot in der angrenzenden Schule und fehlenden klösterlichen Nachwuchses für die Kindergartenleitung geschlossen. Proteste von Eltern, Erzieherinnen und Vertretern der Stadtgemeinde bleiben ungehört. Der Kindergarten kann zwar mit einer von Mater Schörl beratenen Leiterin in das benachbarte Gebäude der Piaristen übersiedeln, Mater Schörl fühlt sich aber aus Altersgründen nicht mehr in der Lage, an einem anderen Ort nochmals einen Kindergarten aufzubauen. „Mir wurde ein zweites Mal der Boden unter den Füßen weggerissen“, meint sie später einmal. Im Nachhinein wird deutlich, dass das Institut der „Englischen Fräulein“ zu dieser Zeit die schon über die Grenzen hinausgehende Bedeutung des Kindergartens noch nicht genügend erkannte.

Als Margarete Schmaus pflegebedürftig wurde, genehmigte der Orden Mater Schörl jedoch, zu ihrer Freundin nach Wien zu ziehen, um diese dort zu pflegen. Neben dieser Aufgabe, die Mater Schörl bis zum Tode von Margarete Schmaus 1988 wahrnehmen wird, konzentriert sie sich verstärkt auf die Weitergabe ihrer Pädagogik in Form einer augedehnten Vortrags- und Kurstätigkeit, vor allem in Deutschland, wo ihre Gedanken in zahlreichen Kindergärten in Goslar, Hannover oder Hildesheim bis heute noch umgesetzt werden. Nach dem Tode von Margarete Schmaus kehrt sie erschöpft in das Institut nach Krems zurück, benötigt bald selbst Pflege und zieht 1991 aus Gründen einen besseren Pflege und Versorgung in das Institutshaus der „Englischen Fräulein“ nach St.Pölten, wo sie wenige Wochen später an den Folgen einer Lungenentzündung stirbt. Beerdigt wird sie am Lilienhof, wo sie wie alle Schwestern keine eigene Grabstätte erhält. So wird ihr Name auf der kleinen Tafel unter dem schmiedeeisernen Grabkreuz klein und unscheinbar unter vier andere geschrieben.

Zeit ihres Lebens lehnt sie die Gründung einer „Mater-Schörl-Vereinigung“ ab: „Es darf keine Vereinigung geben, (denn) dann droht meine Pädagogik zu erstarren. Es ist gut, wenn einige Kindergärten sie lebendig halten.“

In ein System will sie ihre Gedanken nicht pressen lassen, denn: „Jedes pädagogische System, und sei es noch so gut, ist eine Erstarrungsform und gerät damit in Widerspruch zu sich selbst und seinem Schöpfer … Die Pädagogik soll Dienst am Leben sein. Das Leben aber fließt, unentwegt verändert es sich, und damit ändern sich auch die pädagogischen Bedürfnisse und Notwendigkeiten, aber auch die pädagogischen Möglichkeiten.“

Sämtliche Zitate sind entnommen aus:

Schmaus, Margarete / Schörl, Margarete: „Die sozialpädagogische Arbeit der Kindergärtnerin“, Kösel Verlag

Riedel, Brigitta: „Selber denken macht gescheit. Ein Facharbeitsbuch zur Schörl-Pädagogik“, MS Verlag

Festschrift zum 100. Geburtstag von M. Margarete Schörl. Herausgeber: Pastorale Dienste St. Pölten, Bereich Familie

Weitere Kurzbiografien von Loris Malaguzzi, Jiddu Krishnamurti, Paul und Edith Geheeb, Francisco Ferrer, Elfriede Hengstenberg, Ivan Illich, John Holt, Heinrich Jacoby, Giuseppina Pizzigoni, Adolf Reichwein, Lew Tolstoj, Janusz Korczak, Ellen Key, Arno Stern, Edith Kramer, Friedl Dicker-Brandeis, Paulo Freire und Helen Parkhurst können unter info@rainer-wisiak.at angefordert werden.